初回60分無料相談のご予約はこちらから

※メールでのお問い合わせは当事務所から返信を差し上げた上で、予約日時の調整を行います。

電話で簡単予約安心の価格設定

名義変更や分割で

お困りの方へ

相続の中でも「不動産」は、分けづらいため、特にトラブルになりやすい財産です。

「名義変更をしていない」

「共有不動産の使い道でもめている」

「そもそもどう分ければよいか分からない」

このようなお悩みを抱える方は少なくありません。

このページでは、不動産の相続でよくある問題と注意点について分かりやすくご説明します。

弁護士があなたのお悩みを

しっかり聞かせていただきます

初回60分無料相談

まずは無料相談で、最初の一歩を踏み出しましょう

電話・メールから簡単に相談のご予約ができます

※メールでのお問い合わせは当事務所から返信を差し上げた上で、予約日時の調整を行います。

不動産を相続する場合、単に「登記するだけ」と思っている方も多いですが、

実際にはいくつかの法的・実務的な手続きを順に進める必要があります。

ここでは、不動産相続の基本的な流れを6つのステップでご説明します。

まずは以下を確認・整理します。

・被相続人(亡くなった方)の戸籍の収集・相続人の確定

・所有不動産の特定(名寄帳の取得など)

・登記簿謄本(登記事項証明書)の取得

▶名寄帳は市町村ごとに取得できる「不動産の一覧表」で、複数の不動産がある場合に有効です。

次に、不動産の価値を把握します。

・固定資産税評価額:納税通知書で確認可能

・路線価評価:相続税評価額の基準

・実勢価格(時価):不動産会社などに査定依頼

▶分割方法や相続税の算出にも影響するため、なるべく複数の指標で確認するのが望ましいです。

不動産の取得者を誰にするかを、相続人全員で協議します。

不動産を誰が相続するか、売却するかなどを話し合い、相続人全員が合意した内容を「遺産分割協議書」として文書化します。

▶協議書には、不動産の所在・地番・登記簿の情報を正確に記載する必要があります。

協議内容に基づき、管轄の法務局で名義変更を行います。

必要書類の収集や正確な記載が求められるため、専門家(司法書士)のサポートがあると安心です

▶2024年4月以降は相続登記が義務化されているため、所有権の取得を知ってから3年以内の申請が必要です。

不動産の評価額を含めた全体の相続財産が、相続税の基礎控除を超える場合は、10か月以内に相続税の申告・納付が必要です。

・基礎控除額(現行):3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例などの活用も検討が必要です。

▶税務が絡むため、相続税に詳しい税理士と連携した対応が望まれます。

名義変更が完了したら、次の対応を考えます。

・そのまま居住/管理する

・売却・賃貸する場合は不動産会社と連携

遺産分割の内容によりますが、他の相続人への代償金の支払いなどが必要な場合もあります。

▶特に空き家の場合は放置すると固定資産税の優遇が外れる可能性があるため注意が必要です。

不動産相続は「登記」だけではありません

不動産の相続には、評価・協議・登記・税務といった複数の分野が関係します。

途中でつまずかないためにも、早めに弁護士など専門家に相談し、全体像を整理してから手続きを進めることが大切です。

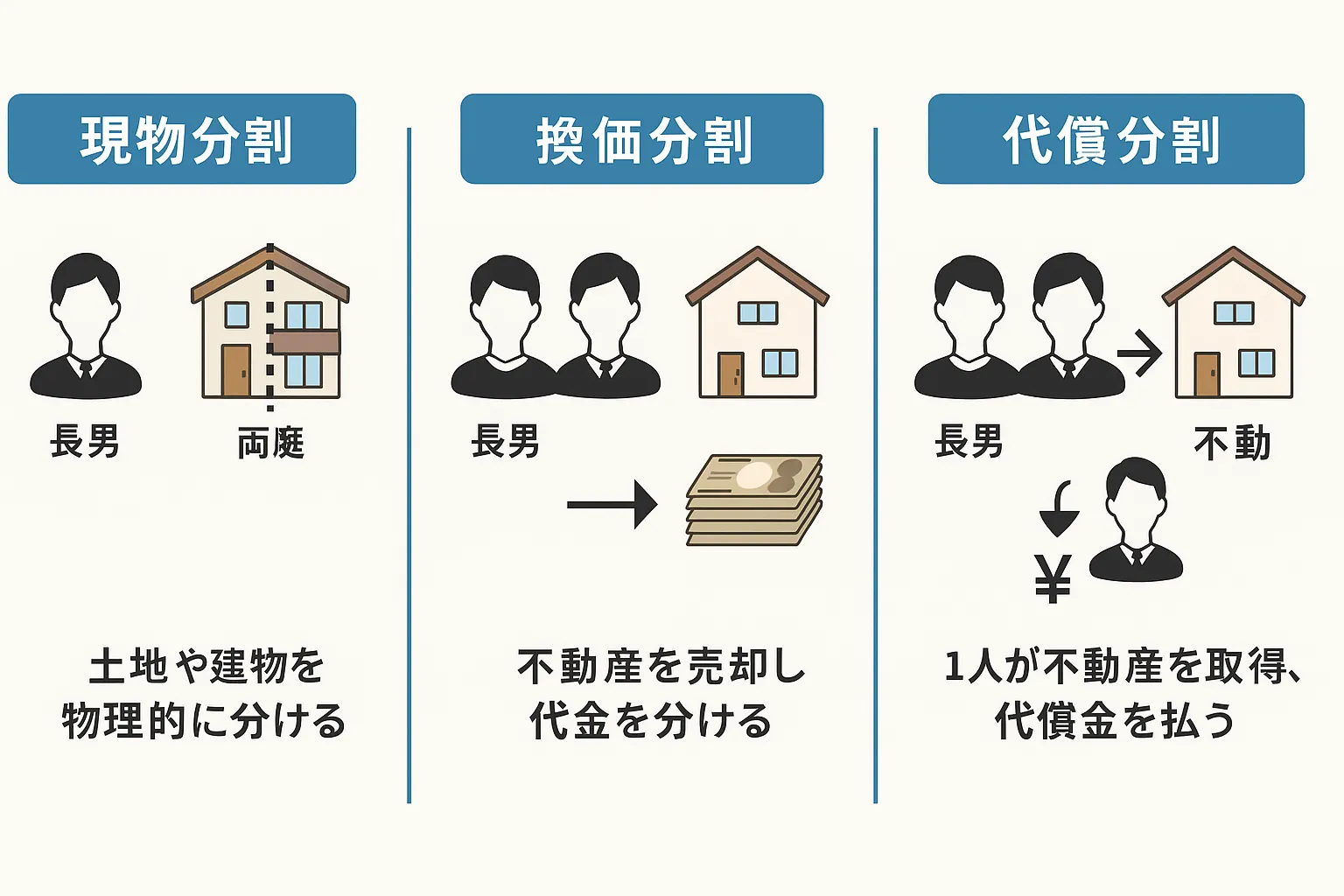

不動産は現金のように単純に「人数で割る」ことができないため、

相続の際には「どうやって不動産を分けるか」が大きなポイントになります。

ここでは、代表的な3つの分割方法と、それぞれの特徴・注意点をご紹介します。

土地や建物を「そのまま分けて」相続人それぞれが取得する方法です。

メリット

・不動産をそのまま使いたい相続人にとって現実的

・売却せずに済むので感情的に納得しやすいことも

デメリット・注意点

・建物は通常、分割できないため困難なことが多い

・土地も分筆可能かどうかは地形・法令上の制限に左右される

・分筆には測量・登記費用がかかることも

不動産を売却し、その売却代金を相続人で分け合う方法です。

メリット

・相続人間で分け方でもめにくい

・不動産の管理・維持の手間が不要になる

・現金化により分配がしやすい

デメリット・注意点

・売却活動や仲介手数料、税金(譲渡所得税等)がかかる

・売却価格によって想定通りに分けられないことも

・売却に相続人全員の同意が必要

1人の相続人が不動産を取得し、他の相続人に「代償金(現金)」を支払うことで公平を保つ方法です。

メリット

・実家に住み続けたい相続人がスムーズに取得できる

・売却せずに済み、相続人全体が納得しやすい

・不動産を残したいという希望に沿いやすい

デメリット・注意点

・取得者に「代償金を一括で支払う資金」が必要

・不動産の評価額を明確にしないと、他の相続人との不公平感が残る

・相続税の計算上、代償金の扱いに注意が必要(贈与とみなされることも)

家庭や不動産の状況によって最適な方法は異なります

それぞれの分割方法には一長一短があり、どれを選ぶかは相続人の希望や不動産の性質によって最適解が異なります。

兄弟姉妹の関係を悪化させないためにも、「代理人として、冷静かつ法的根拠をもって協議をすることができる」弁護士の関与が有効です。

まず相続人全員の確認と遺産分割協議書の作成が必要です。代替手続や調停が必要な場合もありますので、お早めにご相談ください。

はい。弁護士が代理人として交渉・調停申立てを行うことができます。

相続人全員が合意すれば可能です。税務上の扱いや支払い能力も含め、弁護士がご相談に応じます。

・不動産の分け方や調整が必要な場合 → 弁護士が対応

・相続税・贈与税が絡む場合 → 税理士が対応

・名義変更・登記申請 → 司法書士が対応

ワンストップで連携して進められるからこそ、

ミスなく・早く・的確に相続手続きを完了させることができます。

まずは、無料相談で状況をお聞かせください

「何をどう進めていいか分からない」

「もめたくないけれど不安がある」

そんな方にこそ、名古屋総合法律事務所の相続・相続税・不動産専門チームが力になります。

まずは初回60分の無料相談から、お気軽にご相談ください。

※メールでのお問い合わせは当事務所から返信を差し上げた上で、予約日時の調整を行います。

不動産の相続はなぜ注意が必要なのか?

相続財産の中でも、不動産は特にトラブルの原因になりやすい財産です。

その理由は、次のようにいくつかの特性があるためです。

現金や預貯金とは異なり、不動産は物理的に平等に分けることができません。

「実家を誰が相続するのか」「売却するのか住み続けるのか」といった意見の違いが、相続人間の対立や感情的な争いに発展しやすいのです。

不動産の価値は、「固定資産税評価額」「路線価」「実勢価格」など複数の基準があり、

「1,000万円相当」とされていても、本当にその価値があるのか分からないという不安が交渉を難航させます。

不動産には、所有しているだけで固定資産税がかかり、老朽化や空き家であれば修繕・管理の負担も増えます。

「相続したけれど管理できない」「誰が税金を払うかでもめた」といった事例も少なくありません。

相続登記をしないまま長年放置してしまうと、その後に相続人が亡くなり、二次・三次相続が発生してしまうことがあります。

結果として、権利者が10人以上に増え、連絡がつかない人もいて話し合いが進まないという事態も起きています。

2024年(令和6年)4月からは、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化され、

相続開始を知った日から3年以内に登記をしないと、最大10万円の過料が科される可能性があります。

不動産の相続は、金額も大きく、感情も複雑に絡みやすいからこそ、最初の段階で適切な手順を踏むことが重要です。

「後回しにした結果、話し合いも登記も進められなくなった…」というケースは少なくありません。